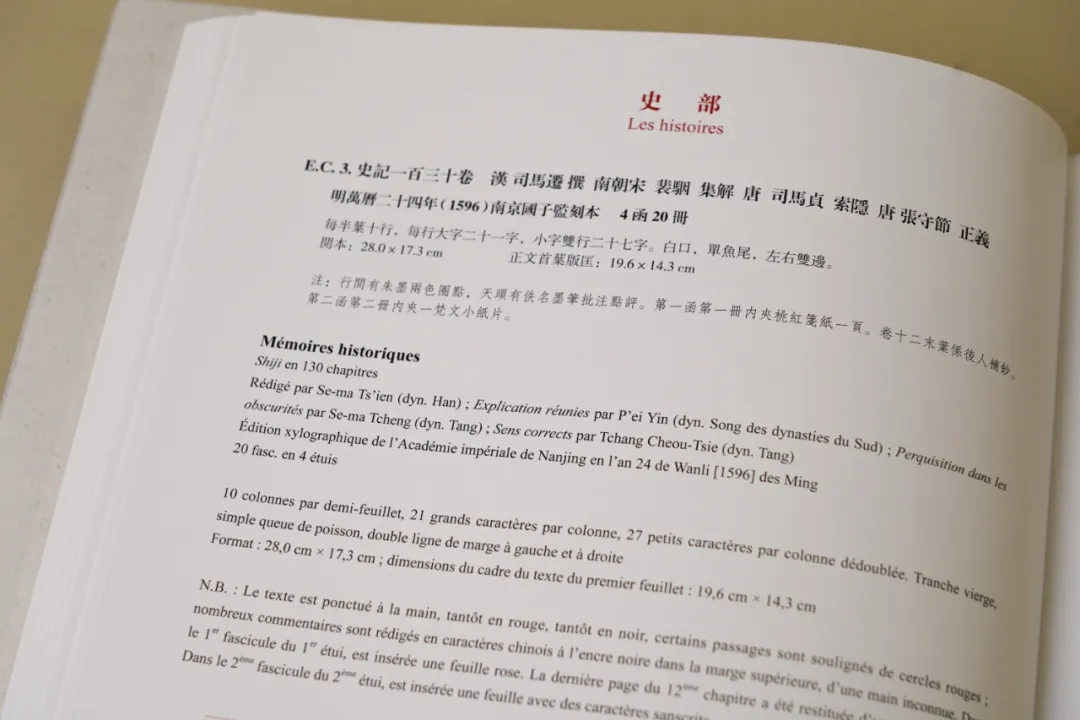

《法国亚洲学会图书馆沙畹文库汉籍善本图目》,法国亚洲学会 / 中国复旦大学古籍整理研究所 编,中西书局,2023年12月版

法国汉学家沙畹(Édouard Chavannes,1865-1918)是一个具有里程碑意义的学者。他被誉为“第一位全才的汉学家”“欧洲汉学泰斗”,知名汉学家伯希和、马伯乐、戴密微、葛兰言等都出自他的门下。沙畹不仅是杰出的学者,也是藏书家,曾觅得许多汉文的珍本秘籍。这些古籍善本既有很高的学术价值,也不乏文物价值。但以往因为没有正规编制、公开出版的目录,海内外对其详情无法了解,自然也无法检索阅览。

2013年,复旦大学古籍整理研究所与法国亚洲学会签订合作协议,中方由陈正宏教授领衔,率团队赴巴黎,与法方专家合作,系统整理法国亚洲学会图书馆所藏沙畹、马伯乐、戴密微三位著名汉学家的旧藏汉籍,为其完整编目,并编纂出版中法双语版的善本图目。

近日,经过细致择选、鉴定、编目而成的《法国亚洲学会图书馆沙畹文库汉籍善本图目》由中西书局刊行,这是上述中法合作项目正式出版的第一项成果。该书学术顾问、法国国家图书馆裴程先生于5月23日在上海图书馆东馆举行“法国汉学与沙畹:西方全方位认识中国的开端”的专题讲座。

裴程(cheng PEI)先生1982年毕业于南京大学哲学系,1987年获巴黎索邦大学哲学博士学位。1990年应聘进入法国国家图书馆工作,2002-2012年任法国国家图书馆东方部主任,2012-2022年任法国国家图书馆黎塞留特藏馆规划部部长,2022年至今任法国国家图书馆阿棉(Amiens)储藏和保护中心项目总监。与谈嘉宾为复旦大学古籍整理研究所教授、全国古籍保护工作专家委员会委员、上海市文物鉴定委员会委员陈正宏教授。

澎湃新闻经授权刊发裴程先生讲座最后一部分的实录,并对裴程先生及陈正宏教授进行了采访。

裴程先生

沙畹、沙畹文库与法国汉学

从汉学史的角度来说,人们通常把西方对中国的了解分成几个阶段,第一个阶段是从17世纪末到18世纪初,它的主要特点是以传教为主,西方首先是向中国传教,主体就是传教士,在传教的过程中辅之以对中国经典的研究,这是通常所说的汉学的启蒙时期。第二个时期是19世纪,19世纪是汉学成熟时期,这个时候出现了一大批职业汉学家,汉学脱离传教,成为一个单独的学科。第三个时期是从19世纪末到20世纪上半叶,这是属于法国汉学的鼎盛时期。它经过初创时期的积累和成熟期的研究,达到了一个临界点,沙畹代表了这个时期的汉学的最高峰。也就是从这个时候开始,西方对中国的研究摆脱了以往经典的研究,开始对整个中国社会全方位的认识。所以我们今天的题目是“法国汉学与沙畹:西方全方位认识中国的开端”。从二战以后到现在,扩展到整个对中国社会的政治、社会、文化、体育、经济各个方面。由于时间关系,而且我们的重点是沙畹,所以我讲到第三阶段到沙畹为止。

第三个阶段,就是19世纪末到20世纪上半叶,法国汉学的鼎盛时期,法国汉学到19世纪末达到了质变的临界点。这个时候有几个客观条件也促进了汉学的发展。首先中国又从关闭重新开放,当然开放得很痛苦,但是从文化的角度来说,又促进了文化交流,给西方汉学家进入中国本土创造了条件。而且从西方自身的人文科学的发展来说,西方本身有一个人文科学的途径,尤其是实证主义,把实证主义引入历史文献的研究,也开了一个新的局面。从法国社会的大局上说,法国从1789年大革命一直到19世纪,经过百年动荡,开始进入第三共和国相对稳定的阶段。所以这一阶段到第一次世界大战,是学术相当发展开放的时期。沙畹等汉学泰斗也是在这个社会环境中产生的。沙畹代表了汉学由古典向现代的转型,我把它概括成几个特点:

第一就是实证论的方法引入了汉学研究,理论与实际考察相结合。汉学摆脱了雷慕沙、儒莲时期的书卷气,增添了实证的部分。沙畹对碑刻和铭文的研究非常重视,这是他持之以恒的工作。他说如果研究中国历史,不研究碑刻和碑文,就像研究西方历史不研究手稿一样,是行不通的。后来斯坦因这些英国专家,还有印度学专家,只要遇到碑刻的问题就去找他,他来者不拒。

第二就是形成了西方汉学家与中国国学名家的直接对话,这也是以前没有过的。最明显的例子就是沙畹和罗振玉、王国维之间的交流。我找到了沙畹和罗振玉通信的手稿,罗振玉称对方“沙畹兄”,信里还专门问“伯君安否”,伯君就是伯希和。最后落款是“弟振玉”。当时罗振玉和王国维在写《流沙坠简》,斯坦因不懂中文,他从西部带回去一大批简牍,拍了照片请沙畹考释。罗振玉听到这个消息以后就给沙畹写信说,你能不能把这些东西寄给我。那个时候没有什么学术的猜忌,沙畹马上就寄给他了。《流沙坠简》出版以后,罗振玉还专门寄给沙畹,沙畹也写了一本《斯坦因在新疆沙漠中发现的中国文献》。这两本书的出版代表了简牍学的诞生,这是非常了不起的突破,是西方汉学和中国国学接轨。这个特点在沙畹后来关于《史记》的翻译和注解中非常明显,沙畹写了很多注,不是写给法国人看的,他知道法国人看不懂,他是写给中国人看的。

第三个特点是汉学教学研究的体系化,他培养了一大批一流的学者,沙畹的弟子伯希和、马伯乐,葛兰言,戴密微都是顶尖的高手。所以当时在法国形成一个很强大的汉学阵容。1918年沙畹去世,他的学生伯希和与马伯乐创办了高等中国研究院。今年我们法国国家图书馆要开一个讨论会,题目是沙畹和当代法国汉学,就是讨论沙畹和他的学生怎样把汉学带进了现代的领域。

第四个特点就是汉籍藏书系统化。以前传教士的购书基本上是猎奇,差不多好的就买,因为他没有全局的观念。到了雷慕沙和儒莲,只能看人家买回来的书,没有体系化。沙畹这一代就不一样,他对欧洲整个藏书以及中国学的研究都非常清楚,所以他购书是有目的性的。沙畹文库大概差不多两千种,都是精心策划和购买的。伯希和也是一样,他给法国国家图书馆购买了很多进一步研究所需要的书籍。

最后一个特点就是中文书目编目科学化、系统化。从这个时候开始就有系统地编目,而且出了两个编目高手,一个是考迪,他编了一个中国书目录,把欧洲几个主要国家英国、法国、德国、意大利等收藏的所有汉籍,还包括朝鲜、日本、越南的图书,都编成目录,一共出了六卷。戴密微说他就是目录魔王,他就像一个活卡片一样。就是他推荐沙畹去研究历史。还有一个是古恒,他也是法国国家图书馆的馆员,他编了一个法国国家图书馆藏中文书籍目录,1902年出版,实际上某种程度上实现了雷慕沙当年的愿望。

沙畹(1865-1918)

汉学由古典向现代的转型,代表人物是沙畹。沙畹出生于1865年,1918年去世,活了五十三岁。他祖籍是法国和瑞士交界的上萨瓦地区,这个地区很早就受加尔文新教的影响,所以他的祖上是信奉加尔文新教的。但是上萨瓦公爵是一个极端的天主教徒,不能容忍新教,很早就开始迫害新教徒。沙畹的爷爷被迫迁居到瑞士,所以沙畹实际上从小是在瑞士长大的。他的母亲大概在他出生一个月后就去世了,父亲再婚,以后又生了八个子女,沙畹是跟外祖母在瑞士长大的,所以外祖母对他的影响很大。戴密微说家教给沙畹从小培养了严谨的习惯,以至于有些谨小慎微。沙畹中学时回到了法国,他父亲后来在里昂做工程师,他就在里昂读了初中、高中,然后最后进了路易大帝中学。路易大帝是法国高中顶尖的最好的学校,到目前也是这样。他考入了巴黎高等师范学院,这也是法国文科的顶尖学校。他在巴黎高师学的是哲学,当时的校长很快就注意到沙畹的才华,而且这个校长非常有眼光,他认为那个时候整个研究方向在向东方转移,就建议沙畹去学点东方的语言,所以沙畹当时就在东方语言学校学习中文,同时在法兰西公学院旁听德里文侯爵讲的汉学讲座。他高师毕业的论文是研究康德自然哲学,而且他非常希望进一步研究中国哲学,他去东方语言学校问考迪。考迪说经学研究已经有人了,而且做出了不小的贡献,你还不如去看看历史,中国历史现在还是个薄弱环节。沙畹记住了,他当时还在犹豫,并没有被完全说服。1889年毕业以后,因为他学了一点中文,经过他的老校长的举荐,在法国驻中国大使馆得到了一个随员的差事。所谓随员就是没有固定的工作,当翻译,整理一些资料,这给他阅读创造了大量的时间,所以他于1889年7月12号到了北京。一到就给考迪写信,说我起初对自己的工作有些犹豫,我看了《礼记》,但是翻译这本书的难度太大,只好放弃。我退而研究司马迁,就是觉得稍微容易一点,打算先翻译这本著作的第一部分,从神农直到汉朝,也就是本纪,他当时看的就是这部分。一搞司马迁他就掉进去,拔不出来了。他很快就开始翻译,他翻译的第一篇是《封禅书》。到了1893年,德里文侯爵去世。经过法兰西公学院和法兰西铭文与美文学院的教授联合会选举,推选沙畹继任。所以他二十八岁离开北京,回到巴黎任教。他在北京的四年已经完成了《史记》翻译的第一稿,而且在1890年发表了《封禅书》的第一个译本,是单行本。他回到巴黎以后,在1895年到1905年之间,陆续出版了本纪、表、书的全部,世家部分止于卷四十七《孔子世家》,一共出了五卷。他去世以后,1967年到1969年由他的学生戴密微主编,重印新版的时候加了第六卷,其中有两卷是沙畹已经准备好要出版的,《陈涉世家》和《楚元王世家》。戴密微又请了奥地利裔的法国汉学家康德莫补译并注,按照沙畹的方式加了《荆燕世家》和《齐悼惠王世家》,这就是第六卷。

这里我要专门提一下沙畹的手稿,因为在汉学史研究界有一个说法,就是沙畹的《史记》没有翻译完。我在这里必须郑重更正,他已经翻译完了。有三个证据,第一个,我把他的手稿从头到尾看了一遍,一百三十卷一卷都不差,只是他没有时间整理,因为在手稿和印本之间有很大的差别,加了很多的注和附录,这要花大时间,所以它的前五卷花了十年时间,他早早地去世,没有时间去整理,但是你不能说他没有翻译完,他的手稿现在还在。第二个证据是沙畹的自述,他在一个小册子里自己说,已经翻译完了全部《史记》,准备分十卷出版。第三,戴密微在后面第六卷前言里也说他的老师原来打算出版十卷,但是只出了五卷。所以我在这里再强调一遍,沙畹是翻译完的。沙畹的手稿量非常庞大,不光是《史记》,他对翻译《史记》做了大量外围的准备工作,花了许多时间。他对《汉书》和《后汉书》,还有《十七史商榷》,都有翻译。翻译并不是要出版,翻译是他的阅读的方法。从他手稿的状态来看,他可能是一边读书一边翻译。比较关键的地方,就翻译出来。他很严谨,翻译完以后就装订了,放得很整齐。《汉书》《后汉书》《十七史商榷》,都有翻译的手稿,甚至《列女传》都有翻译。所以我认为翻译是他基本的阅读方法,他的方法很严谨,都留出空白去填写修改。

1915年旧金山举办世界博览会,巴黎展台出了小册子介绍法国科学和社会科学,法国汉学也是其中之一。执笔的就是沙畹,他当时已经是汉学泰斗。现在评价沙畹的人很多,可以看看他自己是怎么评价的,他说:

沙畹先生于1893年继德里文侯爵之后,担任法兰西公学院教授,他发表了司马迁《史记》完整翻译的前五卷。他的《两汉时代之石画像》《北中国考古旅行记》为开创中国考古学作出了贡献。他在泰山研究中,专门研究了古代中国的原始信仰,他编辑翻译了西突厥史料,考释了斯坦因从西域沙漠带回的简牍,因此参与了考察中亚的重大发现。

他这段自述平淡而谦虚,体现了大师的风格。尤其值得注意的是,他有两个没有提到,一个就是他和自己的学生伯希和合作的《摩尼教流行中国考》。这本书是摩尼教研究的奠基著作,由此开拓了摩尼教研究。因为他是和自己学生一起写的,他把功劳让给学生,不和学生争功。还有,他其实对佛学,尤其是取经僧的自述和文献记载做了大量的工作。因为当时在法兰西公学院他的一个朋友是印度学教授,说我要研究印度佛教,不能不研究中国佛教,你帮我搞一些东西,他就帮他的朋友的忙,结果他就成了佛教文献的大师。他不提,因为他觉得这是帮朋友的。他这段自述很有意思,而且确实体现了他的人品。

沙畹的《史记》研究,最能体现他研究中国传统文献的独特之处。他对《史记》的研究翻译和注解,可以概括为以下几个特点。

首先也是最重要的一点,沙畹从形而上学的角度,透过司马迁历史的叙述,在文本的背后去捕捉超文本的历史观和方法论,这是哲学的方法。他对司马迁的分析和评价,很多都是要在文本背后找他的思想方法、历史观。他认为从社会背景上说,汉朝到武帝时达到高度完善的统一。也就为写一部通史创造了非常有利的条件。司马迁第一次从中国总览的视野,从政治、经济、文化、宗教各个方面去捕捉中国历史的发展,改变了以前以国别为基础的地方史,这是很了不起的。从对外关系上说,汉朝对西方和南方民族的征伐不仅扩展了版图,而且也开阔了视野。张骞两次出使西域和唐蒙出使南越,都是中国第一次对外部世界有了具体的了解,增进了中华民族对其他民族的认识,同时也就是认识自己。他认为一个民族要想产生一种自我意识,不看别人是不行的,必须要在和其他文明的交流和相互参考的基础上才能实现。他认为司马迁开了先河,这是知识革命。他认为中国在这个时候就已经产生了这种意识,非常不简单,从文化角度上说,文人走出了秦朝黑暗时期,汉武帝广立学官制度,招揽方正贤良文学之士,结束了刀笔吏不可以为公卿的时代。开创五经博士,大量秦朝消失的文献古籍重新浮现于世。沙畹高度赞扬从文帝到武帝这一段时间的文化素质,他甚至说从汉文帝到汉武帝时期的文艺复兴,第一次使人们能够总览中华民族的过去,重新发现的古籍文献,展示了一个被遗忘的世界。司马迁的功绩就在于从历史的角度整理了这些文件,他说的是整理,不是自己的创作,这又是另外一个话题。

还有一个非常重要,从历史文本的广度和深度来说,《史记》“书”的这部分拓宽了历史的视野。历史当然有纵向的延伸,它还有横向的发展,比如历法、宗教、经济这方面,这些横向因素的发展和演变,是另外一个节奏,非常缓慢的。《史记》不仅有纵向的考察,而且展现了社会横向的发展,他认为这是司马迁的功劳。“列传”给编年史注入了血肉,使人们看到一个活生生的社会,人们是怎么生活的。沙畹对“书”和“列传”评价非常高,他认为这是《史记》最精彩的部分。他最后得出的结论,《史记》不仅是作为科学的历史的诞生,而且标志着一个民族意识的形成。

他把这个方法用到《封禅书》的研究上,得出的观点就和别人不一样。他认为《封禅书》展示的是宗教观念的发展和转化的过程。他说,五帝时代的宗教因哲学理论而发生了一次重大的演变,天上的五帝变成了自然的五行,他们受更高的太一支配。太一是本体论的概念,虽然失去了想象和情感的内容,但是满足了思辨的要求,所有天神由此逐渐丧失了人格特征,和一个概念混为一体,这就是天。与之相应,所有土地神还有土地,也消失在地这个概念之下。于是,一个二元论哲学取代了原始的信仰。司马迁不仅描述了宗教的历史,而且展示了宗教观念的进化,这是《封禅书》最主要的意义所在。

除了形而上学方法论以外,我想再谈另外一个特点,就是严谨的文献考证,这也是沙畹研究非常有特色的地方。因为文献学是巴黎高师的必修课,所以他有扎实的基础。我这里举几个例子,比如关于太史令的翻译,太史令是否等于史官,沙畹找了三个问题,第一班固在《汉书·百官公卿表》里不列太史。第二范晔在《后汉书》里明确指出太史令掌“天时星历,凡岁将终,上奏新年历”,所以是和天有关的。第三,太史公自己也说,“司马氏世主天官”。经过一番考证以后,他认为执掌星历是天官的职责,司马迁之所以要写历史,是因为要从天象去预测社会的凶吉,是从这个角度研究历史的。所以他说司马迁如其父,是修史家而不是修史官。他把太史公翻译成“大天官公爵”。在法文版的《史记》里,太史公是天官的意思。这里好像只涉及一个专有名词的翻译方法问题,到底是翻译成历史官还是天官?就是沙畹从对文本做形而上学辨认的切入点。

还有一个例子,卫君要叫孔子去做官,子路就问他,“子将奚先”,你要先做什么?孔子说“必也正名乎”。这句话非常有名,而且在一般的孔子研究是从哲学的角度去理解,也就是把它和君君臣臣父父子子这些连在一起,是孔子思想的基本原则。司马迁实际上也是从这个意义去引用的。沙畹从形而上学的角度,有一种方法论的统一,有的时候就成了六经注我。他认为司马迁引用的也不一定对,做了他自己的独特的理解。

我们可以从名、言和顺三个字的翻译来考察它的意思,他在手稿中的翻译基本是中式的,符合司马迁的意义,他把“名”翻译成名分、职称,把“言”翻译成命令和指令,“顺”就是顺从。到了出版的时候变了,把“名”翻译成命名和称谓,“言”就变成话,“顺”是符合,而且他加了个括弧,“(符合现实的)”。

我们觉得手稿中的翻译更接近对孔子这段话的理解,也更接近司马迁本人的理解。印本这三个字的选择更接近于语言学甚至修辞学的范畴。所以“言”从指令和被指令的关系,被翻译成指意和被指意的关系,这是语言学、表述的问题,所以沙畹最后的结论说,正名是更正文字,而非更正名分。

从文本的角度来说,印本偏离了司马迁的原意。沙畹是严谨的大家,不会随便乱翻,他知道这个地方人家会提出质疑,所以这一段总共两百字的翻译,他加了四千字的注,本身就是一篇论文。沙畹也知道,既然鲁君请孔子去做官,他为什么提出一个语言学的问题,有这个必要吗?这太重要了,文字在中国文化里和西方文化根本不是一回事。中国的文字承载着对整个国家乃至自然宇宙的认识。中国文字本身具有本体论意义,它不是一个符号,所以孔子认为,正名就是端正认识世界的基础。沙畹说这就是对语言的本体论要求,孔子就说必须要言正,文字必须要讲清楚,而文字本身不是修辞,不是表意,是对整个世界的理解。所以沙畹从一个西方的学者的角度,不仅对《史记》做了自己的理解和翻译,而且提出自己的观点,也是非常独特的。

最后是将古希腊罗马差不多和司马迁同时代的史家作比较。沙畹认为古罗马史学家塔西佗和李维的书是著作、作品,他们把历史的资料拿来以后,做自己的分析,按照自己的历史哲学去通贯历史,所以他们的历史是自己的作品。沙畹认为这是西方历史的整合法,一直到近代都是使用的。这样的整合法,它的特点是观点很明确,而且有整体性的思想,所以有比较清晰的历史哲学,黑格尔做过非常精彩的总结。但不足之处是对史料进行了润色和加工,往往加上很多主观因素,所以后人必须做还原的工作。司马迁就不一样,司马迁博览群书、游历天下,他忠实地引述前人所述,转述同代人的著作,陈述自己的所见,但是并不加入个人的观点。他当然也会写“太史公曰”,但“太史公曰”外在于历史陈述分析,并没有掺杂在历史陈述里。他自己也说:“余所谓述故事,整齐其世传,非所谓作也。”所以沙畹认为《史记》体现了中国传统历史的方法,就是拼合法,需要一个巧妙的镶嵌图,把各种原始的史料拼在一起,展现给读者,而自己的观点和方法往往是游离于拼图之外。这就决定了沙畹研究《史记》的基本方法,他要从几乎不带个人色彩的编纂中区别和澄清,分别引述、转述和陈述等不同来源的材料。在镶嵌图式的文本中形而上地捕捉司马迁的历史观和方法论,他认为这样就扼杀了史家个人的个性。司马迁肯定是一个文学大家,但他在《史记》中尽量不影响史料。沙畹认为从这个意义上说,司马迁早在公元前一世纪就向历史科学迈了一大步,《史记》是研究中国古代社会最丰富的原始矿产。

在沙畹那个时代,西方对中国的历史的认识非常肤浅,用戴密微的话说,沙畹在绪论、注释、附论中涉及中国古代社会方方面面的问题。在沙畹之前,包括中国史学界都没有达到他的程度。沙畹在哲学、历史、文献、考古、碑刻、铭文等方面都有相当高的造诣,而且学贯中西,他对《史记》的研究是非常珍贵的他山之石,值得我们好好借鉴学习。

——————————

裴程先生与陈正宏先生

沙畹文库的入藏的情况,能不能请两位老师先介绍一下?

裴程:沙畹文库是收藏于法国亚洲协会图书馆的原亚洲学会秘书长沙畹的旧藏。亚洲学会图书馆到现在为止,一是不对外开放,基本为自己的会员服务,二是图书馆的基本库存不是买来的,几乎全部由会员捐赠。这是亚洲学会的传统。当然沙畹的书不是全部捐给了亚洲学会,但是确实有一大批书,包括西文的、汉文的,甚至还有一些书信、版画、年画也在那里。

沙畹另外一部分书,分散在别的地方。据我所知,他从华北到华东去考察,拍了很多照片,有一部分藏在集美博物馆,还有一部分藏在法国国家图书馆。但是重要的汉籍在亚洲学会,所以陈正宏教授主编的目录藏书应该说是精华。

陈正宏:亚洲学会沙畹文库全部的汉籍藏书,包括普通古籍还有大的丛书,一共2000多种,我们挑了148种,这是善本。

亚洲学会图书馆不对外开放,所以这批藏书很晚才被外人知道,还是很早就知道,但是没有看到编目?

陈正宏:亚洲学会图书馆有沙畹藏书,这在欧洲汉学界当然不是秘密,但国内除了少数去过法国并与亚洲学会有联系的专家,大部分人是不知道的。2012年左右,当时复旦正好有人文基金可以使用,我想去法国看越南本,裴程先生就把我介绍到法国国家图书馆做访问学者,而且给了我很好的待遇,在密特朗图书馆里面安排了非常漂亮的办公室,但是我办公室大概只去了一次,因为法国图书馆的越南本全部是在卢浮宫旁边的黎塞留旧馆。法国图的越南本看得差不多后,也是裴先生介绍,我又去了亚洲学会图书馆。我本来是为了看哪里的越南本,结果进去以后他们跟我介绍,这个书库里这个专柜是沙畹的,这个是马伯乐的,这个是戴密微的。后来为了看书,我还加入了法国亚洲学会。当知道这些著名汉学家旧藏的汉籍都没有正规编过目,我就有了为它们编目的念头。

裴程:亚洲学会的主要会员都是些研究人员,他关心的是自己研究的课题,所以把这些书作为工具,并没有想到要传播研究成果,也不关心资源从哪里来,资源怎么编目。陈教授是搞古籍研究和编目的,除了他个人研究外,他要向大家传播,而且有系统、有方法论的作用,这是不一样的。我认为把他介绍进去,对亚洲学会是很大的触动。

陈正宏:所以后来越南本的项目到现在也没完成,沙畹藏书目倒跟他们签协议出版了。裴先生也知道,我就觉得那些藏书看得实在是心疼,都是灰尘。据说里面有相当一部分,是伯希和1945年看过以后就没有动过的。按照欧洲人的做法,有一部分已经改装成洋装,就是把线装书加一个封皮,其他的就这么竖着插进去。线装书都是很软的,所以很多书变成S型了。我觉得这从保存的角度看是很大的问题。

裴程:亚洲学会是一个研究机构,不是一个保存机构,比如法国国家图书馆的老国王图书馆也收了很多古籍。国家图书馆是个保存机构,是给别人提供使用的,保存的条件就会不一样。在法国家图书馆,他首先想到的是怎么把它保存下来。就像陈教授刚才说的,线装书很软,没法竖放,所以基本上都切过,然后用西方的装帧方法装订,有一个精装的硬壳。不管是皮的、硬纸的还是帆布的,是让书能够竖起来。这么一做改变了书的原样,而且我们后来发现,凡是被洋装的书天头地脚如果有批语的话,会切掉一点。好处是凡是被洋装的书不容易招虫子。

陈正宏:不光是沙畹,康熙皇帝送的书也都被洋装了。按照他们自己的保存方式,是他们对书的尊重。但在我们中国人看来就有点不太能接受,我们就给他们捐函套。

裴程:在法国和西方其他国家是一样的。它有两个系统,一个是图书馆系统,一个是博物馆系统。博物馆是作为物品收藏的,什么样进去就给你什么样的收藏。图书馆系统是作为文献资料,所以注重的是内容。当然现在慢慢在变化,尽可能保持书作为一个物品的原样。

在整理的过程中,有没有遇到一些困难或者麻烦?

陈正宏:我第一次去亚洲学会图书馆,在门口足足等了一个小时。图书馆很小,馆舍不是独立的,是在法兰西公学院图书馆的里面。以前我们觉得亚洲学会图书馆是了不得的机构,进去以后发现是这种保存的条件。据说有人甚至建议把这批汉籍卖掉,因为这个东西占地方,亚洲学会的老会员不断有人去世,藏书想进来没有地方了。当然,亚洲学会不是营利机构,也没有公开所藏的意识,对编目他们最初还是比较抵触的,即使觉得有用。我后来跟他们解释得很清楚,我们没有目的,因为这是我们的文化遗产,我看了心疼,这是最简单的理由。

裴程:陈教授提出书的保存太差了,捐了一千个函套,他们还要在亚洲学会理事会讨论,我代陈教授去参加。我说人家就是捐赠,没有任何交换条件,用不着讨论。因为我当时不仅代表陈教授,还代表法国国家图书馆,他们就不吭声了。

这些亚洲协会会员对沙畹藏书的价值不清楚吗?

陈正宏:我觉得他们肯定知道一点。但按照我的理解,现在法国汉学家里的相当部分,都主要是运用外文译本做研究了,中文的读写能力跟沙畹没法比,也没有那种直接看线装书的冲动。可能比较好的,也就是看看如中华书局、上海古籍社出版的繁体、竖排、加标点的书。但是要去看线装书,他没有兴趣,也没这个意识。

裴程:在法国,我估计除了少数凤毛麟角的,大部分汉学家都没有以前汉学家那种百科全书式的水平。对汉学的研究,必须要有一个百科全书式的凌驾,否则是不可能成为大家。法国现在还有一个戴仁,今年也八十几岁了,他是我认识的法国汉学家里还带点古风的。感觉现在年轻的都很专业,可能在某一个领域可以跑到很前面,但是没法驾驭整个文献。这和沙畹差别就很大了,沙畹不仅要看原书,还能纠正中国人的标点符号,他说你这个句子标点标不对,还给你指出这个问题。

陈正宏:他翻译《史记》,我觉得根本不是给法国人看的,就是跟当时中国一流的学者对话,所以这个境界完全不一样。

裴程:但是我们不能否认现代汉学家从社会层面对中国人的了解,又是沙畹那一辈所不具备的。他们现在了解的是中国的社会结构、经济结构,包括政治意识形态。沙畹他们做的学问还是古典学。现在西方汉学的主要侧重点还是中国社会的研究,这一点他们是领先的。

沙畹这批藏书的文献价值和文物价值怎么样?

陈正宏:质量算高的,因为里面至少有宋版书。一般学者的藏书是没有的,大部分有一点明刻本已经很好了。看沙畹收的书,我觉得他真的关注中国文化里那些最重要的东西。他也会进行版本的比较。同样的书,收不同的本子。所以他跟同时期晚清、民国的学者,是可以直接对话沟通的。我跟当时的亚洲学会主席说,这里面有宋本,他就知道这个东西要锁起来。亚洲学会图书馆最大的麻烦,是学会会员可以借书回家去。所以我跟他们建议,要赶快把善本提出来编目,编目以后,按照国际惯例,这些书不应该出库,只能在馆内阅览。

裴程:我是图书馆专业的,这是一个常见的现象。这些学会的图书馆,还有一些专业的图书馆,跟国家图书馆性质不同。那些教授可以直接借书,每个教授去世以后,必有一批书会退回来的,这个时候你才发现这书十几二十年前就被借走了,他要不去世,还不知道这本书在什么地方。他们对自己的家底其实不是太了解。

陈正宏:我们开始编的时候,本来以为他们有简单的目录可以参考,结果发现很多书名都错了,而且没有中文。所以只能从头再来,全部按照中国古籍的编目标准重新编目。

从藏书里我们可以看出沙畹本人的治学兴趣吗?

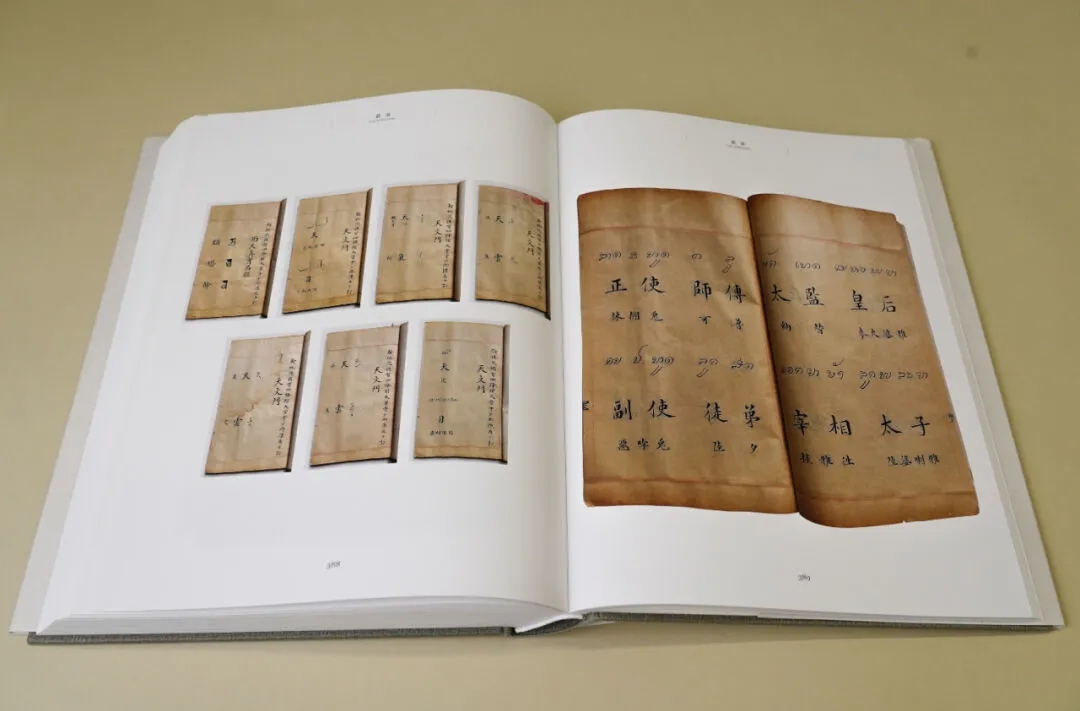

陈正宏:我觉得他就是裴先生说的全才型。他收书的点不像一般人,很明显有某一块是缺的。比如李约瑟的藏书书目编出来非常清楚,是几乎没有集部书的,子部的特别多,子部里面稀奇古怪的不少,因为他感兴趣。沙畹的藏书经史子集都有,除了中国本,还有日本本和越南本。当然,他收书的重点还是有的,比如《史记》,虽然没有宋本,但主要的明刻本和清刻本他都有,而且有很多他都批过。他的兴趣很广泛,包括藏了不少插图本,比如《列女传》,是清代乾隆时候拿了明朝万历的版子再印刷一次的本子。

裴程:沙畹翻译《史记》出版以后,写了一篇接近三百页的序,序的最后一章就是谈《史记》的版本。他就是介绍给同时代的人,你们应该看哪几个版本。

我还在他的手稿里看到《列女传》的翻译,可能不全。他为了翻译《史记》读了很多书,而且他读过必翻译,所以我认为翻译是他的一个工作方法、读书方法。一边读一边翻的。所以他一本书读完也差不多就翻译出来了。

他收藏的书里有没有我们这里比较少见的?

陈正宏:有的。像沙畹亲笔的汉语官话教科书稿本、俄国圣彼得堡东文大学堂编印的真草合璧汉语教科书,都是孤本。还有清抄本《八馆译书》,这个抄本比较特殊,它里面有梵文,据法国亚洲学会副主席费力奥扎和他的印度夫人说,跟一般的不同;编者是乾隆时期人。我们根据避讳推断,抄写的时间不早于道光年间。另外,沙畹收了很多少数民族语言比如满汉合璧的书;还从日本田中庆太郎的书店邮购了好多的书,所以他用的正史,不少是日本的翻刻本。这些本子现在都不是常见的本子。

他还买了很多地方志。听说他在华北地区调查买书的时候,到某个书店把整墙的书都买了。

裴程:他的学生伯希和跟他前后脚,他当时在华北,伯希和在敦煌,后来也买了很多地方志,那是给法国国家图书馆买的。

陈正宏:他们对中国特别感兴趣,看重实物的调查,像沙畹在华北调查,去过河南龙门石窟,还到山东去调查武梁祠。他其实都是从《史记》开始的,跑到泰山就是因为《封禅书》,跑华北这些主要的地方,不少也跟《史记》有关。

像沙畹、伯希和他们这些做古典学研究的,现在法国汉学界相对来说少很多了吗?

裴程:肯定是有的,而且人还不一定少,关键是能不能达到他们的水平,那是另外一说。

陈正宏:我觉得全世界都一样。沙畹,包括后面的伯希和,跟他们打交道的都是王国维、罗振玉。而现在法国汉学家很多也美国化了,做研究的方法,有很多不再继承沙畹那一代大家原来的那套东西了。

裴程:现在法国比较有名的一个汉学家,现在还在世的,除了戴仁,还有威尔,他是法国法兰西公学院的教授,他主要在美国。我们下半年就要办一个讲座,学术讨论会威尔也参加,这次讨论的题目是“沙畹与当代汉学”,从沙畹开始,看汉学古典进入当代。

除了沙畹藏书外,这个计划还要做哪些,能大概介绍一下吗?

陈正宏:我们目前已经实施的计划,叫“国际著名汉学家与汉学机构藏汉籍善本图目”,实际编目当然不止于善本。复旦大学古籍整理研究所获得章培恒先生学术基金等的支持,在2013年跟法国亚洲学会签了协议,主要为三位大家的藏书编目,沙畹、马伯乐、戴密微。沙畹藏善本部分已经完成,普通古籍也有一个草目;马伯乐的进行到一半,因为疫情中断了,现在准备再接上去。英国方面,李约瑟研究所藏汉籍善本和普通古籍编目完成以后,英方又介绍了利兹大学图书馆藏汉籍编目,我们在疫情前就开始编了。那是英国亚洲学会寄放在利兹大学的一批藏书,是清代中叶两个曾到过中国的传教士的藏书,也很有意思。

还没有评论,来说两句吧...