界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 黄月

这两年,“发疯文学”成为年轻人表达情感的一种形式,为什么理性的人需要回归非理性来宣泄情感?发疯或癫狂意味着什么?

在俄罗斯作家叶夫盖尼·沃多拉兹金看来,言行癫狂的圣愚是根植于俄罗斯宗教信仰的特殊存在。他认为,这个僧人的癫狂只是外在状态,圣愚以其佯狂揭示了世界本身的疯狂,这是一种“超脱法律的壮举”。

沃多拉兹金三度摘得俄罗斯文学最高奖“大书奖”,是一位对文学现状高度敏锐的写作者。他察觉到,现代的读者越来越不相信虚构的力量,他们希望被真正发生过的事情说服,这也是非虚构文学日益流行的原因。

获得2013年“大书奖”第一名的《拉夫尔》今年出版了中译本。书封上有一行小字——“非历史小说”,这向读者揭示了沃多拉兹金的写作态度:本书所写,既非史书上的历史,也不是充满虚构的历史小说,《拉夫尔》追求的是高于历史的真实性。在书写主人公的结局时,沃多拉兹金甚至落下热泪,他在接受界面文化(ID:booksandfun)采访时说:“拉夫尔是一个真正存在着的人,在人道主义的立场上,我是如此为他动容。”

在一个需要假装癫狂才能直抒胸臆的时代,什么样的人是“真正存在着的人”?在文艺影视作品通过塑造恶人“大快人心”的当下,好人不再受欢迎了吗?沃多拉兹金想用好人的故事为读者带来“含泪的微笑”——这也是他最爱的小说家、俄国作家果戈里的喜剧风格。或许,对每一个为生活感到沮丧的读者而言,《拉夫尔》的意义就在于此。

01 圣愚的行为是一种“超脱法律的壮举”

界面文化:《拉夫尔》的封面有一行小字“非历史小说”,你解释称,历史只是作为人物发展的背景让你感兴趣。有学者据此认为,你的小说是“新现代主义”文学,是用不同时代的现实来说明人并不完全依赖历史社会环境而存在,历史也并不决定人的个性。你怎么看待历史和虚构的关系?

沃多拉兹金:出版社希望我写一部历史小说,但我自己并不喜欢历史小说,甚至不太喜欢类型文学,我想在这本书里利用类型文学的形式来传达其他的意义。我不想让那些喜欢历史小说的读者失望。毕竟书的价格不低,如果他们花了钱却买到不喜欢的书,何必呢?所以我告诉出版社的人,这并不是一部历史小说。后来出版社便将这五个字印在了封面上,实际上不是我的主意。

《拉夫尔》是用中世纪诗学的手法写成的,某种意义上后现代主义诗学与中世纪诗学确有相似之处。我简单列举两个特征:首先,碎片化的文本结构在中世纪文学很常见,作品是由各种片段拼贴组成的。其次,中世纪文学往往是匿名的,这也可以与罗兰·巴特所定义的“作者之死”相对应。中世纪文学追求更强的真实性,给读者一种并非虚构、现实正是如此的阅读体验,这与我们今天所说的非虚构文学也很相似。

[俄] 叶夫盖尼·沃多拉兹金 著 刘洪波 译

中信出版社 2024-5

我还想就中世纪文学和现代文学的区别做一点补充。与中世纪文学不同的是,现代文学具有一种游戏性质,即我们约定俗成地假设事物的面貌,作者则负责编造那些有可能发生的事情,文学就好像作者和读者一起玩一种叫做“虚构”的游戏。但现在,读者越来越不相信虚构,他们希望被真正发生过的事情说服。现代文学开始羞于展现其虚构性,因此,“自传式虚构”(autofiction,亦称自虚构或自小说)应运而生,这是一种表现得像“非虚构”的虚构文学类型,这样的虚构方式被认为是有效的,它在当前的文学界越来越流行。

界面文化:《拉夫尔》的开头,你介绍了阿尔谢尼的职业“大夫”在中世纪的意思,它出自“开口说话”这个词,这意味着话语的力量非常重要。在小说的对话里,你还使用了大量杂糅的教会斯拉夫语、古俄语与现代俄语,详细书写了阿尔谢尼读古书、教妻子念古书的过程,以及阿尔谢尼不断对死者说话的情节。在中世纪俄罗斯,口语和文字的重要性是怎样的?

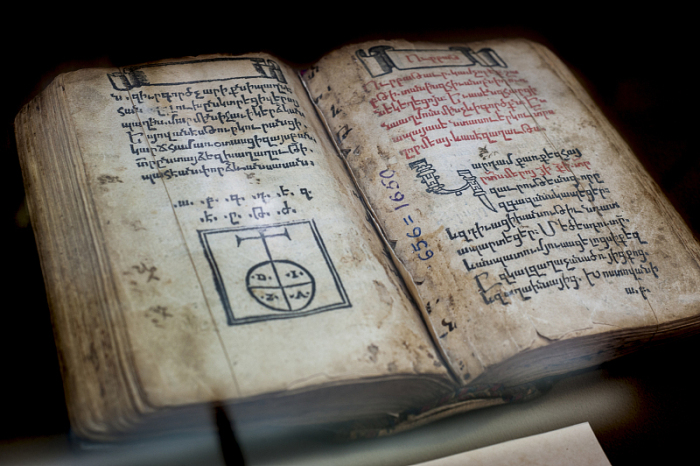

沃多拉兹金:在中世纪,书面语言具有极其重要的意义。阿尔谢尼的祖父克里斯托弗,就总是在桦树皮上记录各种事物。他认为,口头语言只有在空气中振动发出声音才有效,一旦振动消失,语言也就消失了。唯有书面的文字才能赋予语言以物质特性,使之具象地保存下来并流传至后世。

尤其是在俄罗斯中世纪,人们对书面语言的态度非常郑重。旧手稿中的字母和词语,如“上帝”或“圣母”,都被认为具有某种神圣性。这些记录了神圣词语的书籍会被妥善保存,即使是老旧破损的手稿,也不会轻易烧毁,而是被放在木板上顺水漂流,让书籍进入永恒的旅程,它们依然是神圣的。我通过克里斯托弗的形象,反映的是古罗斯对书面文字的敬重态度。

界面文化:在《拉夫尔》中你写到了“疯子”福马和卡尔普。福马总是被别人打,他却说,“俄罗斯人是虔诚的。疯子应该忍受苦难,便走向罪孽,为的是确保他能有这种苦难。”俄罗斯文学似乎有很多这样的受苦者形象,比如陀思妥耶夫斯基《白痴》的梅诗金公爵。

沃多拉兹金:也许这里存在某种语言文化的差异,把他们翻译为“疯子”并不准确。在英语中,“圣愚”(юродивый)被翻译为holy fool,这也不是完全准确的。在我看来,圣愚的癫狂行为是一种“超脱法律的壮举”:一个人不仅实践禁欲的苦行,而且还通过奇怪的举动掩盖这一点,癫狂只是这种行为的外在状态。俄罗斯的一首教堂圣歌提到,圣愚以佯狂揭示了世界本身的疯狂。我写到这样的形象,是想体现人类心理的悖论:圣愚不能被冒犯,因此很多人都想冒犯他们。被禁止的东西有其特别的吸引力。

02 遗憾的是,如今的世界缺乏故事中的正义者

界面文化:你在多次访谈中都说,当代人的时间是快速发展的、横向的时间,中世纪的时间则是一种纵向的时间观。时间的横向或纵向运动,它具体指的是什么?

沃多拉兹金:现今的时代是一个“水平”的时代,我的意思是,在人类的历史中,时间总是从一个点向另一个点做横向运动,从生到死,从开始走向终结,这是一种线性的时间观。而在中世纪,还存在另一条“垂直”的时间坐标,即纵向的运动,它指引人们向上抵达天堂、通往永恒。尽管中世纪的人们寿命较短,但他们的生命在某种意义上比现代人更丰富,他们的时间被向上的运动扩展了。可以说,追寻永恒就是中世纪人的思维特点,其核心是人的信仰,对于现代人而言,这种“垂直”的、以信仰为核心的时间意识几乎不存在。

界面文化:《拉夫尔》也用到了类似的表述,故事中的长老告诫不远万里来耶路撒冷朝圣的阿尔谢尼,不要过分热衷于长途跋涉的水平运动,而要热衷于垂直运动。这里的水平和垂直指的是你对空间运动的思考吗?你怎么看待时间和空间的关系呢?

沃多拉兹金:是的。和刚刚讨论的横向和纵向的时间运动不同,这里我也用了水平和垂直的表述,指的却是空间。

米哈伊尔·巴赫金提出过一个概念叫“时空体”(chronotope),最初是由时间(khronos)和空间(topos)这两个希腊语词结合而来。这位伟大的文艺理论家认为,空间和时间是密不可分的,它们总是相互包含、互生共存。在《拉夫尔》中,时间和空间的关系与之有所相似,主人公阿尔谢尼不仅在穿越空间,同时也在与时间抗争。重要的是这个情节——阿尔谢尼到达了耶路撒冷,虽然他历尽艰辛跨越了很长的距离,但圣墓边的长老对他说:你完全可以在俄罗斯的修道院里就提出你的问题,而不必来到这里。他这么说是要提醒阿尔谢尼,最重要的运动不是地理上的运动,而是精神的向上之旅。

界面文化:去年,你为中国读者创作了一个短篇小说《水镜的裂隙》。在给中译者的电子邮件中你写道:“我努力选取了一个具有普遍意义的主题:作家的劳动在所有国家的状况或许都大致相同。”故事发生在一位已成名的作家和未成名的外卖员写作者之间,将年轻一代与老一代创作者的不同心理展现给读者。你觉得什么样的劳动对作家而言是真诚、有效、合理的,什么样的劳动又是作家应该避免的?

沃多拉兹金:当一个作家推广自己的作品,无论他要面对的是哪国读者,在本质上都是一样的。在我看来,作家首先应该关注如何表达出自己的核心思想或情感,而不是迎合读者的意见。因为读者其实无法得知作家的写作能提供什么,那么这也是作家的主动性所在:敏锐地感知什么对读者有益,并把这些东西呈现给他们。

其次,为了某个特定的文学奖项而创作,想着如何取悦评审团,这是现实中很常见的情况,但我觉得这种做法是错误的。我曾经遇到一件有趣的事情,当《拉夫尔》入围俄罗斯最重要的文学奖“大书奖”短名单时,一位评论家告诉我,你是拿不到这个奖的,因为这个奖是颁给“主流”的,而《拉夫尔》不是一本主流的小说。结果,我还是得了“大书奖”。之后,当我再次遇到这位评论家,他对我说:“我知道你拿到了这个奖——这说明‘主流’已经改变了。”所以,不要想着奖项,也不要想着主流,作家应该依照自己的理智和良心去写作。

界面文化:那么《拉夫尔》写到的精神之旅,是你身为写作者想传达的理智和良心吗?

沃多拉兹金:可以这么认为。到了某个年龄段之后,你就会开始思考一些事情,这些事情较为严肃,在年轻时可能很少触及。你开始看见生命和生活的边界,会对这条边界以外的面貌感兴趣。但这并不意味着一切都应该变得沉闷无趣。严肃、深度和幽默之间并不相悖,我的小说不光书写严肃的事情,它有不少幽默的地方,也可以说是想给人带来“含泪的微笑”(这也是作家果戈里讲故事的风格)。

界面文化:你曾说过,创作《拉夫尔》是想讲一个“能每天、每小时做出牺牲的人”,接续“好人”的文学传统。“好人”又是怎样的呢?

沃多拉兹金:“好人”和“圣愚”不太一样,我们不能将“圣愚”简单定义为善良的人。他们太过与众不同,但最终他们也是善良的,只是他们不愿意让别人知道自己的善良。他们羞于展示自己的善意,并尽力隐藏它。

界面文化:对于当下的俄罗斯来说,“好人”的概念还存在于年轻人的思想中吗?你前面说到读者的“主流”变了,是否意味着这个传统得到了接续?

沃多拉兹金:既然评审团决定把“主流”的奖项颁给我,也许确实带有这样的含义。有一个俄罗斯民谚:“没有义人就没有村庄,没有圣人就没有城市。”(俄文为“Без трех праведников не стоит земля”)它的意思是,世界的存在依赖于正义之人。如果没有正义之人,生活是不可能的。这个短语曾出现在俄国作家尼古拉·谢苗诺维奇·列斯科夫的作品中,还有其他作家也写过。这句话在我的另一部小说《岛的辩护》(Оправдание Острова)中也发挥了重要作用。遗憾的是,我不得不承认,这个世界现在仍然很缺乏这样的正义者。

还没有评论,来说两句吧...